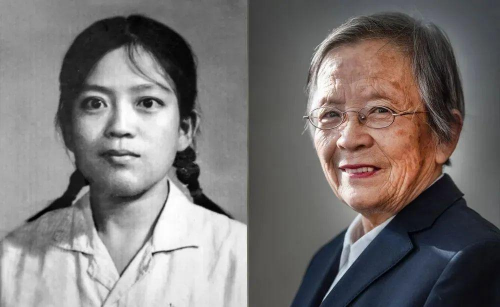

86岁的路生梅,是陕西佳县的传奇。50多年前,这位毕业于北京医学院的高材生,放弃留京机会,主动申请到最艰苦的地方——陕北佳县行医。彼时的佳县没有儿科、没有妇产专科,甚至连像样的医疗设备都极为稀缺。而她,只带着一箱医学书、几件简单衣物,独自踏上这片黄土地。

刚到佳县那年,很多当地妇女不相信她能接生,也不相信科学育儿。路生梅就一家家上门讲解、义诊、免费接生。一双布鞋、一口陕北话、一颗炽热的心,她走村串巷,靠着赤诚和专业,一点点赢得了信任。

她创建了佳县第一个儿科系统,推动了计划免疫的普及;她亲自接生的孩子成千上万,被人们亲切地称为“路妈妈”;她年过七旬仍坚持义诊,每天排队看病的患者从清晨排到黄昏。

有人问她是否后悔放弃北京户口和大城市的优渥条件,她淡淡一笑:“我不觉得这是牺牲,这是我的人生选择。”

半个世纪的坚守,换来一城百姓的健康与感激。路生梅用一生告诉我们:真正的奉献,不是口号,而是一天天的默默坚持。

:”一个人影响一座城,靠的不是奇迹,而是恒久的温度。”

从“看不见”到“看得见”:中国让百万角膜盲患者重获光明

“以前是排着队等捐献,现在是自己国家做得出来。”这是许多角膜盲患者发自肺腑的感叹。就在2024年,中国自主研发的首款生物工程角膜和人工角膜产品正式投入临床使用,这一突破,正在悄然改变无数人的命运。

在过去,中国有超过400万人因角膜疾病导致失明,每年新增病例超过10万人。由于角膜捐献数量稀缺、价格高昂的进口人工角膜难以普及,很多患者只能在黑暗中等待“看得见”的那一天。

而现在,情况正在迅速改变。

我国科研团队经过十余年攻坚,自主研发出高生物相容性、高成功率的人工角膜产品,具备完全自主知识产权。这不仅打破了技术垄断,更将角膜移植成本降至原来的一半以下,真正做到了“国产替代”“惠及大众”。

这项技术的成功,不仅填补了我国在高端眼科器械领域的空白,也代表中国在生命健康科技领域正从“跟跑”走向“并跑”“领跑”。短短几个月内,已有数千例手术成功完成,未来将惠及上百万患者。

更重要的是,这一切并不仅仅停留在科研实验室。政府正大力推动人工角膜技术向全国中西部、基层医院普及,设立“光明工程”专项资金,帮助低收入患者免费或低价接受手术治疗。

从政策支持到技术突破,从高精尖实验室到县级医院手术台,这场“光明革命”展现的是一个国家在用科技实实在在地回应人民的需要。

真正伟大的国家进步,不只体现在GDP上升曲线,更体现在普通人因它过得更好,看得更清楚,活得更有尊严。

会员投稿

会员投稿 手机版

手机版 | 公益频道

| 公益频道